La scuola-villaggio di Gelsenkirchen rappresenta un modello particolarmente significativo e ricco di spunti e proposte da imitare, non solo nei risultati, ma anche nelle modalità partecipative messe in atto nelle fasi di progettazione e di costruzione.

Peter Hubner, il progettista tedesco che ne ha guidato la realizzazione, ha voluto creare una scuola come luogo da vivere, non solo luogo dove imparare e insegnare.

In questo senso la forma del villaggio è straordinariamente efficace, per la sua capacità di generare senso di appartenenza, offrire impressioni diversificate e proporre luoghi da percorrere e abitare in modi diversi, dove studiare e incontrarsi.

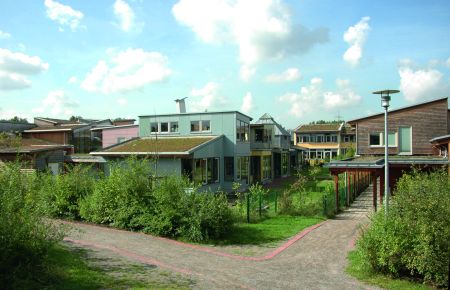

L’idea di fondo attuata a Gelsenkirchen è quella di interpretare la scuola come una famiglia di case, invece che un blocco monolitico: da qui la scelta di eliminare i corridoi per creare invece una strada coperta dalla forma irregolare, generata dalle sagome dei diversi edifici che qui si attestano.

Aperte anche al quartiere, strada e piazza sono un naturale centro di socializzazione e incontro

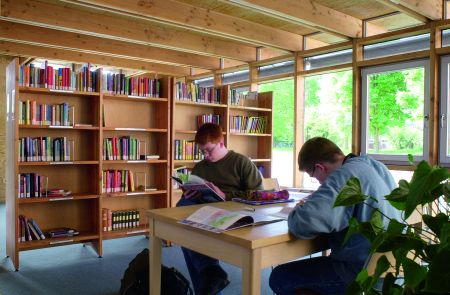

La biblioteca, la cafeteria, la direzione, il teatro e il cinema sono ospitati in altrettanti fabbricati, mentre lungo la strada si affacciano come botteghe ulteriori spazi di insegnamento utilizzati a rotazione dai diversi gruppi.

In fondo, un fabbricato di forma circolare ospita le officine, mentre i 6 blocchi delle aule sorgono ai lati, separati tra loro e circondati da percorsi pedonali nel verde.

‘La partecipazione, afferma Hubner, riesce a dare all’architettura un carattere più vissuto e accogliente, perché porta all’edificio i contributi di molte mani e di molti desideri’

Rainer Winkel, primo direttore della scuola, ne ha definito le 4 idee-guida dal punto di vista pedagogico.

Il primo obiettivo doveva essere la capacità di ospitare anche ragazzi in difficoltà: il progetto di Peter Hubner ha risposto in modo straordinariamente efficace a questa esigenza, ad esempio attraverso la realizzazione delle aule come ‘case’ dei gruppi classe, ambienti personalizzabili e differenziati.

In secondo luogo, sebbene la costruzione sia stata promossa dalla Comunità Evangelica, la scuola doveva essere aperta a persone di molte fedi e sostenere processi di integrazione multiculturale e multiconfessionale: per questo il 25% degli alunni sono cattolici e il 30% musulmani.

Il terzo punto è la proposta – ispirata alle idee di Dewey e Montessori – di una didattica particolarmente attenta verso il learning by doing, testimoniata anche dalla presenza di numerosi laboratori, atelier e officine.

Il quarto punto è la vocazione della scuola ad essere un centro per un nuovo sviluppo non solo educativo ma sociale.

La scuola deve essere un ambiente per vivere, non solo per insegnare e apprendere, e l’esempio di Gelsenkirchen dimostra come sia possibile

Posta in un area problematica, che a seguito della chiusura di una grande miniera si è ritrovata condizionata da forti problemi di disoccupazione e disagio giovanile, doveva diventare un luogo dove i giovani potessero riconoscersi e ritrovarsi, anche fuori dall’orario scolastico, un catalizzatore anche per tutto il quartiere.

La scuola-villaggio, così ricca di spazi di incontro anche informali, è un luogo attivo e vivo a tutte le ore.

Infine, il complesso è un modello di educazione all’ecologia: un atteggiamento presente e forte sia nella didattica, sia nell’architettura, sia nella filosofia che ha guidato alla definizione degli spazi esterni.

Le richieste

Le principali intenzioni dei promotori del concorso si riflettono nei tre criteri base del concorso:

- L’educazione multiculturale come arricchimento per la società e per l’individuo.

- La consapevolezza della responsabilità verso il Creato come impegno interdisciplinare per la formazione di una coscienza ecologica.

- La promozione della scuola come polarità nei confronti del quartiere, luogo dove attraverso forme didattiche innovative si costruiscono aperture verso la struttura urbana e i suoi abitanti.

La storia di Kemal Ozkul

Figlio di poveri immigrati turchi, Kemal ha visto la sua vita trasformata dalla scuola, incontrata all’età di 11 anni. È stata la scuola a trasmettergli la passione per l’ecologia, dandogli l’occasione di partecipare in prima persona alla costruzione delle soluzioni ecosostenibili realizzate nei diversi edifici e affidandogli infine la responsabilità dello stagno di acqua piovana, realizzato per raccogliere l’acqua destinata agli scarichi dei servizi.

I suoi genitori e parenti non solo avevano contribuito nella fase di costruzione, ma contagiati dall’entusiasmo, continuavano ad essere coinvolti anche nelle molte iniziative nate a seguito della realizzazione della nuova scuola.

Con questa storia Hubner ha convinto la giuria, mostrando quanto potenziale educativo esista anche nell’edificio scuola, quale ruolo può avere come polo aggregativo rispetto a un quartiere e ad una comunità e quante occasioni non solo didattiche ma anche di integrazione sociale possano scaturire dal modo in cui viene realizzato e gestito.

Il villaggio

La strada e la piazza coperta sono il cuore del villaggio e formano un insieme unitario in cui si distinguono i diversi volumi dei piccoli edifici, uniti dalla copertura su due livelli.

I volumi attestati sulla strada coperta, visti dall’esterno, si distinguono anche per il colore

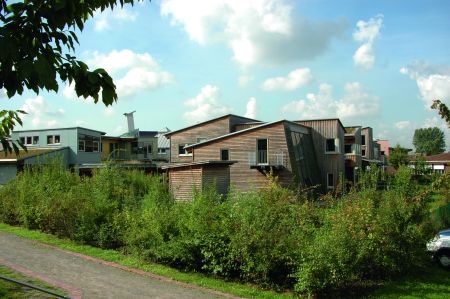

A destra e a sinistra del complesso si attestano le ali della classi, concepite come blocchi residenziali a schiera differenti l’uno dall’altro e separati dai giardini (uno per classe) e dai percorsi di collegamento all’aperto.

Anche la biblioteca, gli uffici, la direzione, la sala comune, il cinema, le aule-laboratorio sono altrettanti edifici di dimensioni contenute che si sviluppano lungo la strada.

La strada

Il panorama della strada interna è segnato da molteplici elementi: gradini in pietra e muretti dove sedersi, campiture colorate alle pareti, piccole zone espositive che presentano i lavori dei ragazzi, alberi che possono svilupparsi per tutta la loro altezza. L’insieme è vario e movimentato: gli edifici destinati alle diverse attività si affacciano al piano terra e sui ballatoi superiori, che offrono innumerevoli percorsi e punti di vista. L’atmosfera è vivace e accogliente, fortemente caratterizzata dal legno al naturale usato per le coperture e per rivestire l’intradosso dei ballatoi.

La piazza

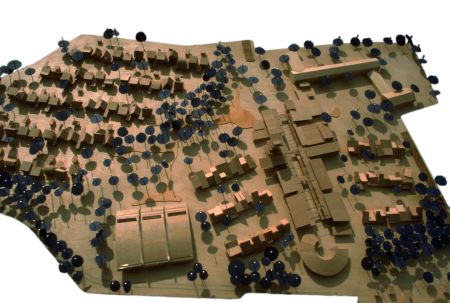

Incontri in occasione della presentazione del plastico delle ‘classroom houses’, realizzato seguendo un processo partecipativo: gli studenti vedono così le proprie idee messe in pratica attraverso un gioco divertente e fruttuoso.

La piazza coperta, circondata dagli affacci dei ballatoi superiori, è il principale luogo di ritrovo della scuola, ampio e abbondantemente illuminato dalla luce naturale che arriva dalle vetrate in copertura. Un muretto largo e di forma angolare accoglie una lunga fontana a vortici e crea un appoggio per un ampio e informale luogo di sosta, dove trovare tavolini da caffè e sedersi all’ombra degli alberi.

Le officine

Oltre alle aule-laboratorio attestate sulla strada coperta, la scuola ospita un fabbricato destinato alle officine, posto a conclusione della strada coperta.

Il fabbricato delle officine è di forma perfettamente circolare e accoglie un insieme di ampi locali destinati alle attività manuali e artigianali, sviluppati intorno ad una corte pavimentata scoperta, al centro della quale si trova un’aiuola con un albero da ombra.

La forma dell’edificio permette il doppio affaccio e quindi un’abbondante illuminazione e areazione naturale per ogni spazio all’interno.

Gli accessi agli atelier sono protetti da un pergolato circolare sorretto da piccoli pilastri in legno.

Le aule

Le aule sono attestate in 6 blocchi posti specularmente ai lati della strada coperta e concepiti come filari di case a schiera separati da percorsi all’aperto.

Ogni blocco comprende 5 aule, disposte su due livelli e aggregate l’una con l’altra, pur essendo spiccatamente differenti.

A loro volta i blocchi pur possedendo una certa omogeneità – data ad esempio dal prevalere dei rivestimenti esterni in legno – sono segnati da aggetti, rientri, terrazze e vetrate perfettamente diversi tra loro.

L’immagine che si cerca è quella di un villaggio cresciuto per accumulazioni successive, dove l’insieme possiede una certa omogeneità, ma ogni fabbricato è unico e originale.

Nella progettazione è stata particolarmente importante la partecipazione dei ragazzi, divisi in gruppi e guidati da 11 progettisti.

Ad ogni aula si accede direttamente dall’esterno, sul retro è posto un piccolo spazio verde recintato, curato dalla classe

Diversità e vivibilità

La diversità e la frammentazione degli elementi che compongono lo spazio sono quindi un elemento basilare, essenziale per dare all’insieme l’impronta di un villaggio.

Il villaggio infatti si caratterizza per la capacità di comprendere molti elementi differenti facendoli diventare un insieme e rende quindi concreta la possibilità di integrare nel costruire l’apporto di molte mani e di molte menti.

L’apporto degli abitanti – sostiene Hubner – è un valore sostanziale per rendere il costruito più vivibile, amato, accogliente, perché l’edificio stesso riflette, l’impegno e la passione che vi sono stati profusi.

Questa convinzione è alla base della sua scelta di privilegiare i processi sociali nella definizione del costruito: per renderli concreti la progettazione è stata affidata a 11 tecnici diversi e sono state inserite modalità partecipative sia nella progettazione, che nella costruzione.

Classroom home

Le diverse aule, aggregate in 6 blocchi, sono concepite come abitazioni dei gruppi-classe (classroom houses) e si articolano su due livelli, divisi in più spazi.Accanto all’ingresso ogni sezione è dotata di due servizi e di una zona spogliatoio: da qui si accede al doppio volume dello spazio aula dove si affaccia un soppalco raggiungibile con una scala in legno.

Il legno al naturale domina ovunque e dà agli ambienti un tono caldo e accogliente: è usato per le strutture a vista di soppalchi, scale e coperture, per i telai delle finestre e spesso anche per i rivestimenti delle pareti.

La classroom house è un luogo accogliente e riconoscibile, che propone spazi diversi per lavorare, relazionarsi agli altri, concentrarsi sullo studio. Dal punto di vista pedagogico suscita un senso di appartenenza e identificazione.

Scuola e comunità

Fino dalle intenzioni dei promotori dell’iniziativa, la scuola doveva essere molto di più di un edificio per apprendere: doveva diventare piuttosto un centro promotoredi incontri e attività in primo luogo per igiovani, fuori dall’orario scolastico, ma anche per il quartiere intero.

La conformazione a villaggio – proponendo luoghi diversi e articolati – è perfettamente utilizzabile anche dagli abitanti del quartiere: la piazza e la strada interna sono pienamente accessibili a tutti, insieme alle attrezzature sportive, alcuni laboratori, il cinema, il teatro.

Scuola e ecologia

La scuola è un esempio di educazione all’ecologia: mostra ai ragazzi come sia possibile abitare e costruire in modo più sostenibile.

Le diverse soluzioni sono mirate a minimizzare l’uso di fonti non rinnovabili di energia, a realizzare sistemi passivi per il comfort termico e la ventilazione, ad ottimizzare l’impiego della risorsa idrica, e a integrare questi sistemi nell’architettura stessa.

Ai ragazzi è affidata la gestione degli orti, uno per classe.

Colore

Il colore è stato oggetto di una attenta progettazione, che ha risposto all’esigenza di differenziazione mantenendo però un’attenzione costante verso l’equilibrio dell’insieme.

A dominare sono i toni caldi: giallo e arancio, che insieme al colore del legno al naturale, esaltano l’impressione di un ambiente accogliente.

La cappella, destinata a ospitare persone di confessioni diverse, è stata oggetto di uno studio particolare. Il tono leggero di verde, ad esempio, è scaturito dai colloqui con i musulmani.

L’impegno

L’impegno generoso ed entusiasta di ragazzi, insegnanti e genitori è stato ricompensato dalla soddisfazione di vedere realizzati i propri desideri, sempre tenuti in gran considerazione dei diversi progettisti che hanno guidato gli incontri.

La partecipazione è stata determinante soprattutto nella progettazione dei blocchi delle aule, mentre nel resto della scuola ha avuto spazio soprattutto nel definire – ed anche eseguire – le diverse opere di finitura.

I modelli

La progettazione delle classroom houses ha seguito un processo partecipativo.

In primo luogo, per comprendere le problematiche relative allo spazio i ragazzi sono stati invitati a costruire una serie di modelli in creta che dovevano rappresentare loro stessi e gli insegnanti.

Una volta definite alcune decisioni di base è stata proposta la costruzione di un plastico di ogni aula, in scala 1:10, montato con listelli di legno, per permettere a tutti di vedere le proprie idee messe inpratica attraverso un gioco divertente e fruttuoso.

Il passo successivo è stato quello di montare le diverse aule tra loro, in modo da ottenere i blocchi completi: il risultato reca le tracce del lavoro di tutti.

Relazione con il contesto

L’intero profilo dell’intervento, con i suoi volumi frammentati e prevalentemente bassi, favorisce una integrazione equilibrata con il contesto.

Il paesaggio esterno è stato oggetto di un’impegnata progettazione: i giardini sono concepiti come luoghi in evoluzione, sostenuti dagli sforzi dei ragazzi.

La filosofia progettuale prevedeva coerentemente di creare il minimo impatto ambientale nel contesto: anche le molte coperture inerbite hanno anche la funzione di ripristinare la biomassa alterata con l’edificazione.

Le ali delle aule sono circondate da spazi verdi, accessibili a tutti, mentre a destra dell’ingresso un laghetto contribuisce a raccogliere l’acqua proveniente dei tetti.

Tecniche costruttive

Tutti gli edifici sono costruiti con l’obiettivo di minimizzare sia i consumi energetici sia l’impiego di materiali e tecnologie.

La scelta del legno per i sistemi costruttivi è motivata dal fatto che questo costituisce una risorsa rinnovabile e localmente disponibile. Allo stesso tempo i sistemi utilizzati sono abbastanza flessibili da essere in grado di assorbire tutti gli input, anche complessi, provenienti dalla dimensione partecipativa del progetto.

In copertura i numerosi tetti inerbiti compensano la terra sottratta con l’edificazione, assorbono l’acqua e svolgono una funzione isolante.

Strategie energetiche

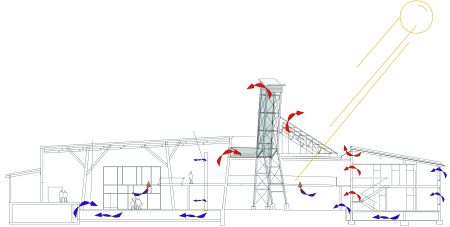

Strada e Piazza coperta

Priva di riscaldamento, la strada è utilizzata come un ammortizzatore climatico che collabora al comfort ed al benessere termico degli spazi adiacenti.

Per migliorare la climatizzazione viene utilizzato un sistema passivo: l’aria passa attraverso canali interrati che la riscaldano in inverno e la rinfrescano in estate, e viene poi espulsa vero l’alto da un camino solare e da aperture differenziate.

Palestra

Un sistema di piastre radianti applicate al soffitto favorisce la variazione della resa termica, necessaria per l’uso molto diversificato della palestra.

Anche un sistema passivo di trattamento dell’aria collabora alla climatizzazione: d’inverno l’aria fredda esterna viene preriscaldata attraverso canali sotterranei prima di essere immessa nei locali, mentre in estate gli stessi canali sotterranei rinfrescano l’aria in entrata, che viene poi espulsa verso l’esterno tramite i grandi camini solari posti in copertura.

Comfort e salute

Rivestimenti e Infissi

L’uso di pannelli in legno al naturale, specialmente nelle aule delle classi, conferisce un aspetto accogliente e caldo gli interni. Il legno è utilizzato anche per i rivestimenti esterni delle aule e degli edifici lungo la strada coperta e per gli infissi interni ed esterni.

Il legno ha anche la funzione di insonorizzare gli interni

Illuminazione naturale

Le aule sono abbondantemente illuminate dalla luce naturale. Le grandi aperture vetrate sono disposte prevalentemente verso Nord, in modo da avere una luce più uniforme e priva di abbagliamenti.

Ventilazione naturale

In tutto il progetto è stato evitato l’uso di impianti di trattamento dell’aria e di climatizzatori per il raffrescamento estivo. Al loro posto vengono impiegati sistemi passivi: i canali interrati e la buona distribuzione delle aperture.

Anche nelle aule la ventilazione è totalmente naturale, favorita dalla dimensione relativamente contenuta del corpo di fabbrica che permette un facile ricambio dell’aria.

Di Maria Grazia Mura

Referenze

Scuola secondaria a Gelsenkirchen (Germania)

Struttura per circa 1300 ragazzi

Committente: Chiesa Evangelica della Westfalia

Progetto vincitore del concorso di progettazione (1993): Prof. Dipl. Ing Peter Hubner

Sviluppo e affiancamento del progetto: IBA Emscher park GmbH

Direzione Tecnica del Progetto: Peter Hubner, Martin Busch, Martin Muller

Progettisti Biblioteca: Peter Hubner, Philipp Hubner

Community House: Thomas Strahle

Ristorante e Musica: Olaf Hubner e Akiko Shirota

Teatro: Olaf Hubner

Piazza, Strada: Olaf Hubner

Municipio: Thomas Strahle

Cinema: Mathias Gulde

Farmacy: Martin Busch

Atelier: Ulli Engelhardt e Christof Forster

Laboratori: Martin Muller

Officine:Peter Hubner, Philipp Hubner

Conversione vecchio edificio: Martin Busch

Questa sezione è stata realizzata grazie alle fotografie fornite dallo studio del Prof. Peter Hubner (PLUS + BAUPLANUNG GmbH) che ringraziamo vivamente.

Bibliografia e sitografia

Hubner, Peter; Kinder bauen ihre Schule (Children make their school), Evangelische gesamtschule Gelsenkirchen , Edition Axel Menges, 2005, Stuttgart, London

Blundell Jones, Peter; Peter Hubner: Bauen als ein sozialer Prozess (Building as a social process), Edition Axel Menges, 2007, Stuttgart, London

Hubner, Peter; Nierenhaus, Peter; Christoph Harms; Babetzki; Bleicher; Fiedler; Reuss, La scuola città , in Bioarchitettura, n. 19, agosto 2000

Camana, Siegfried; Spirandelli, Beatrice; Peter Hubner: una scuola città , in L’Architettura Naturale, n.10, gennaio 2001

Sito ufficiale della scuola: http://www.e-g-g.de/

Un modello per la secondaria: una scuola-villaggio pedagogicamente e socialmente attiva, ecologica e multiculturale

Tipologia: Studio di caso